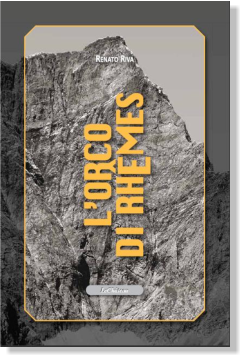

Copyright Renato Riva 2010

E' un romanzo di montagna ambientato su una parete della splendida

Valle di Rhemes, la Est della Grande Rousse, alta 1000 metri, da 2600

a 3600, verticale, pericolosa e lunga. Mai salita.

La vicenda si svolge negli anni settanta e ha per protagonisti dei

ragazzi di Milano (in quegli anni Milano 'produceva' i Guerini e i

Dinoia...) i quali si innamorano della valle, cominciano a praticare

l'alpinismo in Grigna, Masino e Monte Bianco fino ad arrivare ad alto

livello e poi si ossessionano a voler salire quella parete.

Ho scritto questo libro per cercare di spiegare come sia la passione a

portare a volte le persone oltre la soglia del rischio, e non

l'impreparazione o l'improvvisazione. Se notate, ogni volta che avviene

una disgrazia in montagna ci sono sempre alpinisti che spiegano che e'

stato fatto qualche imperdonabile errore. Invece io penso che non sia

cosi' e che quando muore un velista, ad esempio, il mondo della vela

fa quadrato attorno a lui, mentre quando muore un alpinista il mondo

della montagna (in molti, troppi casi) lo mette alla berlina. Chi non ha

mai fatto errori in montagna scagli la prima pietra.

Ho dedicato il libro a quattro ragazzi piemontesi morti quest'inverno

sulla Nord dell'Aiguille du Midi. Non li conoscevo. Ma il giorno dopo la

loro morte il Corriere della Sera scriveva: 'Cosi' il Monte Bianco e'

diventato un Luna Park', sottotitolo: Rischi e improvvisazione. E cosi'

alcuni altri quotidiani, mentre Messner spiegava che andare di conserva

in montagna e' un grave errore. Io la penso diversamente e ho messo il

mio sentire nel libro

Copyright Renato Riva 2010

E' un romanzo di montagna ambientato su una parete della splendida

Valle di Rhemes, la Est della Grande Rousse, alta 1000 metri, da 2600

a 3600, verticale, pericolosa e lunga. Mai salita.

La vicenda si svolge negli anni settanta e ha per protagonisti dei

ragazzi di Milano (in quegli anni Milano 'produceva' i Guerini e i

Dinoia...) i quali si innamorano della valle, cominciano a praticare

l'alpinismo in Grigna, Masino e Monte Bianco fino ad arrivare ad alto

livello e poi si ossessionano a voler salire quella parete.

Ho scritto questo libro per cercare di spiegare come sia la passione a

portare a volte le persone oltre la soglia del rischio, e non

l'impreparazione o l'improvvisazione. Se notate, ogni volta che avviene

una disgrazia in montagna ci sono sempre alpinisti che spiegano che e'

stato fatto qualche imperdonabile errore. Invece io penso che non sia

cosi' e che quando muore un velista, ad esempio, il mondo della vela

fa quadrato attorno a lui, mentre quando muore un alpinista il mondo

della montagna (in molti, troppi casi) lo mette alla berlina. Chi non ha

mai fatto errori in montagna scagli la prima pietra.

Ho dedicato il libro a quattro ragazzi piemontesi morti quest'inverno

sulla Nord dell'Aiguille du Midi. Non li conoscevo. Ma il giorno dopo la

loro morte il Corriere della Sera scriveva: 'Cosi' il Monte Bianco e'

diventato un Luna Park', sottotitolo: Rischi e improvvisazione. E cosi'

alcuni altri quotidiani, mentre Messner spiegava che andare di conserva

in montagna e' un grave errore. Io la penso diversamente e ho messo il

mio sentire nel libro

Gli ultimi raggi del sole al tramonto scavalcano i fianchi delle montagne e si

proiettano verso le cime che chiudono la valle di Rhemes. E’ una sera di settembre,

calda e gradevole anche ai 1900 metri di Thumel, quattro baite conficcate in fondo alla

valle ancora selvaggia. La Dora scorre, riposante a vedersi, sul grande piano

alluvionale dove i salici contendono ai larici le labili sponde del fiume e il rumore delle

sue acque vigorose, rimbalzato da infinite quinte di roccia e amplificato nei profondi

valloni, risuona poderoso ovunque. Tutto e’ fermo e quasi incantato in un fine estate

che manda ancora qualche folata di calura su per la valle.

(..........)

E’ una valle rara, quella di Rhemes, per le Alpi italiane. Scorre all’inverso, da Nord

verso Sud ed e’ dritta come un fuso, senza svolte ne’ tornanti. Assomiglia piu’ alle valli

svizzere del Vallese, sul versante Nord delle Alpi, che a quelle tipiche del nostro fianco

meridionale.

E appunto, verso Nord, l’enorme mole del Gran Combin si erge, come un antico velo

del tempio, a sbarrare la stretta uscita della lunga valle e a completare un quadro in

cui nevi e ghiacci non danno tregua all’occhio del visitatore.

Piccoli gruppi di alpinisti divallano, camminando rilassati lungo il sentiero che

scende dal rifugio, il Benevolo, e parlottando tra loro del piu’ e del meno. Forse

raccontandosi storie di avventure vissute nell’aria sottile di quella e di tante altre valli

che li hanno attirati verso l’alto, verso le nuvole o verso le stelle. E cosi’ camminando,

a volte a gruppetti e a volte in fila indiana, obbedendo al dettato del sentiero, ora largo

e ora stretto, si lasciano alle spalle i grandi pendii prativi che sostengono i castelli di

rocce della Gran Vaudala, alla loro destra, e della regione del Bassac, a sinistra. Poi,

attraversata la forra di Fos, selvaggia e intimidatoria, il sentiero li accompagna vicino

al bordo sinistro di un canion profondo, dentro il quale la Dora si costringe . La valle,

che sin li’ e’ stata ampia e spaziosa e che li ha abbracciati nei suoi mantelli bianchi in

alto e verdi piu’ in basso, adesso li obbliga tra una ripida parete, a sinistra, e il baratro

del fiume, a destra. Da questa morsa liberandoli solo al sopraggiungere della piana di

Thumel, non un metro prima.

Li’, nel punto in cui l’orizzonte si allunga verso Nord per lasciar loro vedere di nuovo i

ghiacci del Grand Combin, si apre improvvisamente sulla sinistra un antro immenso

che nulla ha a che spartire con la dolcezza di cio’ che si lasciano alle spalle. Alto 1800

metri e largo almeno due chilometri, l’arcigno fianco Est della Grande Rousse rapisce

per un attimo i loro sguardi e interrompe il loro conversare. Molti, fermandosi un

istante, lo indicano, con gesti o semplicemente con un cenno del capo, forse

commentando quanto rude quella vista sia o quanto slanciata e aerea la cresta che la

chiude a settentrione appaia. Oppure commentando gli enormi imbuti di roccia che

racchiude o i lunghi canaloni verticali che lo solcano. O, infine, notando in una valle

tanto ricca di camosci e stambecchi, la totale loro assenza dai pascoli che ne stanno

alla base. E l’assenza di sentieri, segno che i montanari, nei secoli, se ne sono sempre

tenuti a distanza.

Nessuno di loro immaginerebbe mai, in questa calma dolce di fine domenica, che

l’immenso mare di roccia tenga prigioniera una vita, un essere, un naufrago.

Qualcuno che ha evidentemente osato sfidarlo e violarlo fino a raggiungere , quasi, la

sua imponente vetta.

Eppure e’ cosi’.

Gli ultimi raggi del sole al tramonto scavalcano i fianchi delle montagne e si

proiettano verso le cime che chiudono la valle di Rhemes. E’ una sera di settembre,

calda e gradevole anche ai 1900 metri di Thumel, quattro baite conficcate in fondo alla

valle ancora selvaggia. La Dora scorre, riposante a vedersi, sul grande piano

alluvionale dove i salici contendono ai larici le labili sponde del fiume e il rumore delle

sue acque vigorose, rimbalzato da infinite quinte di roccia e amplificato nei profondi

valloni, risuona poderoso ovunque. Tutto e’ fermo e quasi incantato in un fine estate

che manda ancora qualche folata di calura su per la valle.

(..........)

E’ una valle rara, quella di Rhemes, per le Alpi italiane. Scorre all’inverso, da Nord

verso Sud ed e’ dritta come un fuso, senza svolte ne’ tornanti. Assomiglia piu’ alle valli

svizzere del Vallese, sul versante Nord delle Alpi, che a quelle tipiche del nostro fianco

meridionale.

E appunto, verso Nord, l’enorme mole del Gran Combin si erge, come un antico velo

del tempio, a sbarrare la stretta uscita della lunga valle e a completare un quadro in

cui nevi e ghiacci non danno tregua all’occhio del visitatore.

Piccoli gruppi di alpinisti divallano, camminando rilassati lungo il sentiero che

scende dal rifugio, il Benevolo, e parlottando tra loro del piu’ e del meno. Forse

raccontandosi storie di avventure vissute nell’aria sottile di quella e di tante altre valli

che li hanno attirati verso l’alto, verso le nuvole o verso le stelle. E cosi’ camminando,

a volte a gruppetti e a volte in fila indiana, obbedendo al dettato del sentiero, ora largo

e ora stretto, si lasciano alle spalle i grandi pendii prativi che sostengono i castelli di

rocce della Gran Vaudala, alla loro destra, e della regione del Bassac, a sinistra. Poi,

attraversata la forra di Fos, selvaggia e intimidatoria, il sentiero li accompagna vicino

al bordo sinistro di un canion profondo, dentro il quale la Dora si costringe . La valle,

che sin li’ e’ stata ampia e spaziosa e che li ha abbracciati nei suoi mantelli bianchi in

alto e verdi piu’ in basso, adesso li obbliga tra una ripida parete, a sinistra, e il baratro

del fiume, a destra. Da questa morsa liberandoli solo al sopraggiungere della piana di

Thumel, non un metro prima.

Li’, nel punto in cui l’orizzonte si allunga verso Nord per lasciar loro vedere di nuovo i

ghiacci del Grand Combin, si apre improvvisamente sulla sinistra un antro immenso

che nulla ha a che spartire con la dolcezza di cio’ che si lasciano alle spalle. Alto 1800

metri e largo almeno due chilometri, l’arcigno fianco Est della Grande Rousse rapisce

per un attimo i loro sguardi e interrompe il loro conversare. Molti, fermandosi un

istante, lo indicano, con gesti o semplicemente con un cenno del capo, forse

commentando quanto rude quella vista sia o quanto slanciata e aerea la cresta che la

chiude a settentrione appaia. Oppure commentando gli enormi imbuti di roccia che

racchiude o i lunghi canaloni verticali che lo solcano. O, infine, notando in una valle

tanto ricca di camosci e stambecchi, la totale loro assenza dai pascoli che ne stanno

alla base. E l’assenza di sentieri, segno che i montanari, nei secoli, se ne sono sempre

tenuti a distanza.

Nessuno di loro immaginerebbe mai, in questa calma dolce di fine domenica, che

l’immenso mare di roccia tenga prigioniera una vita, un essere, un naufrago.

Qualcuno che ha evidentemente osato sfidarlo e violarlo fino a raggiungere , quasi, la

sua imponente vetta.

Eppure e’ cosi’.

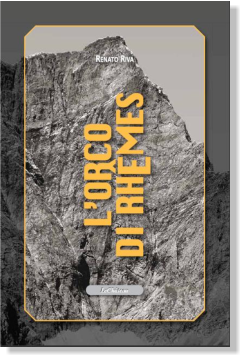

Copyright Renato Riva 2010

E' un romanzo di montagna ambientato su una parete della splendida

Valle di Rhemes, la Est della Grande Rousse, alta 1000 metri, da 2600

a 3600, verticale, pericolosa e lunga. Mai salita.

La vicenda si svolge negli anni settanta e ha per protagonisti dei

ragazzi di Milano (in quegli anni Milano 'produceva' i Guerini e i

Dinoia...) i quali si innamorano della valle, cominciano a praticare

l'alpinismo in Grigna, Masino e Monte Bianco fino ad arrivare ad alto

livello e poi si ossessionano a voler salire quella parete.

Ho scritto questo libro per cercare di spiegare come sia la passione a

portare a volte le persone oltre la soglia del rischio, e non

l'impreparazione o l'improvvisazione. Se notate, ogni volta che avviene

una disgrazia in montagna ci sono sempre alpinisti che spiegano che e'

stato fatto qualche imperdonabile errore. Invece io penso che non sia

cosi' e che quando muore un velista, ad esempio, il mondo della vela

fa quadrato attorno a lui, mentre quando muore un alpinista il mondo

della montagna (in molti, troppi casi) lo mette alla berlina. Chi non ha

mai fatto errori in montagna scagli la prima pietra.

Ho dedicato il libro a quattro ragazzi piemontesi morti quest'inverno

sulla Nord dell'Aiguille du Midi. Non li conoscevo. Ma il giorno dopo la

loro morte il Corriere della Sera scriveva: 'Cosi' il Monte Bianco e'

diventato un Luna Park', sottotitolo: Rischi e improvvisazione. E cosi'

alcuni altri quotidiani, mentre Messner spiegava che andare di conserva

in montagna e' un grave errore. Io la penso diversamente e ho messo il

mio sentire nel libro

Copyright Renato Riva 2010

E' un romanzo di montagna ambientato su una parete della splendida

Valle di Rhemes, la Est della Grande Rousse, alta 1000 metri, da 2600

a 3600, verticale, pericolosa e lunga. Mai salita.

La vicenda si svolge negli anni settanta e ha per protagonisti dei

ragazzi di Milano (in quegli anni Milano 'produceva' i Guerini e i

Dinoia...) i quali si innamorano della valle, cominciano a praticare

l'alpinismo in Grigna, Masino e Monte Bianco fino ad arrivare ad alto

livello e poi si ossessionano a voler salire quella parete.

Ho scritto questo libro per cercare di spiegare come sia la passione a

portare a volte le persone oltre la soglia del rischio, e non

l'impreparazione o l'improvvisazione. Se notate, ogni volta che avviene

una disgrazia in montagna ci sono sempre alpinisti che spiegano che e'

stato fatto qualche imperdonabile errore. Invece io penso che non sia

cosi' e che quando muore un velista, ad esempio, il mondo della vela

fa quadrato attorno a lui, mentre quando muore un alpinista il mondo

della montagna (in molti, troppi casi) lo mette alla berlina. Chi non ha

mai fatto errori in montagna scagli la prima pietra.

Ho dedicato il libro a quattro ragazzi piemontesi morti quest'inverno

sulla Nord dell'Aiguille du Midi. Non li conoscevo. Ma il giorno dopo la

loro morte il Corriere della Sera scriveva: 'Cosi' il Monte Bianco e'

diventato un Luna Park', sottotitolo: Rischi e improvvisazione. E cosi'

alcuni altri quotidiani, mentre Messner spiegava che andare di conserva

in montagna e' un grave errore. Io la penso diversamente e ho messo il

mio sentire nel libro

Gli ultimi raggi del sole al tramonto scavalcano i fianchi delle montagne e si

proiettano verso le cime che chiudono la valle di Rhemes. E’ una sera di settembre,

calda e gradevole anche ai 1900 metri di Thumel, quattro baite conficcate in fondo alla

valle ancora selvaggia. La Dora scorre, riposante a vedersi, sul grande piano

alluvionale dove i salici contendono ai larici le labili sponde del fiume e il rumore delle

sue acque vigorose, rimbalzato da infinite quinte di roccia e amplificato nei profondi

valloni, risuona poderoso ovunque. Tutto e’ fermo e quasi incantato in un fine estate

che manda ancora qualche folata di calura su per la valle.

(..........)

E’ una valle rara, quella di Rhemes, per le Alpi italiane. Scorre all’inverso, da Nord

verso Sud ed e’ dritta come un fuso, senza svolte ne’ tornanti. Assomiglia piu’ alle valli

svizzere del Vallese, sul versante Nord delle Alpi, che a quelle tipiche del nostro fianco

meridionale.

E appunto, verso Nord, l’enorme mole del Gran Combin si erge, come un antico velo

del tempio, a sbarrare la stretta uscita della lunga valle e a completare un quadro in

cui nevi e ghiacci non danno tregua all’occhio del visitatore.

Piccoli gruppi di alpinisti divallano, camminando rilassati lungo il sentiero che

scende dal rifugio, il Benevolo, e parlottando tra loro del piu’ e del meno. Forse

raccontandosi storie di avventure vissute nell’aria sottile di quella e di tante altre valli

che li hanno attirati verso l’alto, verso le nuvole o verso le stelle. E cosi’ camminando,

a volte a gruppetti e a volte in fila indiana, obbedendo al dettato del sentiero, ora largo

e ora stretto, si lasciano alle spalle i grandi pendii prativi che sostengono i castelli di

rocce della Gran Vaudala, alla loro destra, e della regione del Bassac, a sinistra. Poi,

attraversata la forra di Fos, selvaggia e intimidatoria, il sentiero li accompagna vicino

al bordo sinistro di un canion profondo, dentro il quale la Dora si costringe . La valle,

che sin li’ e’ stata ampia e spaziosa e che li ha abbracciati nei suoi mantelli bianchi in

alto e verdi piu’ in basso, adesso li obbliga tra una ripida parete, a sinistra, e il baratro

del fiume, a destra. Da questa morsa liberandoli solo al sopraggiungere della piana di

Thumel, non un metro prima.

Li’, nel punto in cui l’orizzonte si allunga verso Nord per lasciar loro vedere di nuovo i

ghiacci del Grand Combin, si apre improvvisamente sulla sinistra un antro immenso

che nulla ha a che spartire con la dolcezza di cio’ che si lasciano alle spalle. Alto 1800

metri e largo almeno due chilometri, l’arcigno fianco Est della Grande Rousse rapisce

per un attimo i loro sguardi e interrompe il loro conversare. Molti, fermandosi un

istante, lo indicano, con gesti o semplicemente con un cenno del capo, forse

commentando quanto rude quella vista sia o quanto slanciata e aerea la cresta che la

chiude a settentrione appaia. Oppure commentando gli enormi imbuti di roccia che

racchiude o i lunghi canaloni verticali che lo solcano. O, infine, notando in una valle

tanto ricca di camosci e stambecchi, la totale loro assenza dai pascoli che ne stanno

alla base. E l’assenza di sentieri, segno che i montanari, nei secoli, se ne sono sempre

tenuti a distanza.

Nessuno di loro immaginerebbe mai, in questa calma dolce di fine domenica, che

l’immenso mare di roccia tenga prigioniera una vita, un essere, un naufrago.

Qualcuno che ha evidentemente osato sfidarlo e violarlo fino a raggiungere , quasi, la

sua imponente vetta.

Eppure e’ cosi’.

Gli ultimi raggi del sole al tramonto scavalcano i fianchi delle montagne e si

proiettano verso le cime che chiudono la valle di Rhemes. E’ una sera di settembre,

calda e gradevole anche ai 1900 metri di Thumel, quattro baite conficcate in fondo alla

valle ancora selvaggia. La Dora scorre, riposante a vedersi, sul grande piano

alluvionale dove i salici contendono ai larici le labili sponde del fiume e il rumore delle

sue acque vigorose, rimbalzato da infinite quinte di roccia e amplificato nei profondi

valloni, risuona poderoso ovunque. Tutto e’ fermo e quasi incantato in un fine estate

che manda ancora qualche folata di calura su per la valle.

(..........)

E’ una valle rara, quella di Rhemes, per le Alpi italiane. Scorre all’inverso, da Nord

verso Sud ed e’ dritta come un fuso, senza svolte ne’ tornanti. Assomiglia piu’ alle valli

svizzere del Vallese, sul versante Nord delle Alpi, che a quelle tipiche del nostro fianco

meridionale.

E appunto, verso Nord, l’enorme mole del Gran Combin si erge, come un antico velo

del tempio, a sbarrare la stretta uscita della lunga valle e a completare un quadro in

cui nevi e ghiacci non danno tregua all’occhio del visitatore.

Piccoli gruppi di alpinisti divallano, camminando rilassati lungo il sentiero che

scende dal rifugio, il Benevolo, e parlottando tra loro del piu’ e del meno. Forse

raccontandosi storie di avventure vissute nell’aria sottile di quella e di tante altre valli

che li hanno attirati verso l’alto, verso le nuvole o verso le stelle. E cosi’ camminando,

a volte a gruppetti e a volte in fila indiana, obbedendo al dettato del sentiero, ora largo

e ora stretto, si lasciano alle spalle i grandi pendii prativi che sostengono i castelli di

rocce della Gran Vaudala, alla loro destra, e della regione del Bassac, a sinistra. Poi,

attraversata la forra di Fos, selvaggia e intimidatoria, il sentiero li accompagna vicino

al bordo sinistro di un canion profondo, dentro il quale la Dora si costringe . La valle,

che sin li’ e’ stata ampia e spaziosa e che li ha abbracciati nei suoi mantelli bianchi in

alto e verdi piu’ in basso, adesso li obbliga tra una ripida parete, a sinistra, e il baratro

del fiume, a destra. Da questa morsa liberandoli solo al sopraggiungere della piana di

Thumel, non un metro prima.

Li’, nel punto in cui l’orizzonte si allunga verso Nord per lasciar loro vedere di nuovo i

ghiacci del Grand Combin, si apre improvvisamente sulla sinistra un antro immenso

che nulla ha a che spartire con la dolcezza di cio’ che si lasciano alle spalle. Alto 1800

metri e largo almeno due chilometri, l’arcigno fianco Est della Grande Rousse rapisce

per un attimo i loro sguardi e interrompe il loro conversare. Molti, fermandosi un

istante, lo indicano, con gesti o semplicemente con un cenno del capo, forse

commentando quanto rude quella vista sia o quanto slanciata e aerea la cresta che la

chiude a settentrione appaia. Oppure commentando gli enormi imbuti di roccia che

racchiude o i lunghi canaloni verticali che lo solcano. O, infine, notando in una valle

tanto ricca di camosci e stambecchi, la totale loro assenza dai pascoli che ne stanno

alla base. E l’assenza di sentieri, segno che i montanari, nei secoli, se ne sono sempre

tenuti a distanza.

Nessuno di loro immaginerebbe mai, in questa calma dolce di fine domenica, che

l’immenso mare di roccia tenga prigioniera una vita, un essere, un naufrago.

Qualcuno che ha evidentemente osato sfidarlo e violarlo fino a raggiungere , quasi, la

sua imponente vetta.

Eppure e’ cosi’.